Découvrez Les Enjeux Des Droits Des Travailleuses Du Sexe En France. Explorez La Législation Actuelle Et Les Luttes Pour L’égalité Au Centre Des Prostituées.

**les Droits Des Travailleuses Du Sexe En France** Législation Actuelle Et Luttes Pour L’égalité.

- Histoire Des Droits Des Travailleuses Du Sexe En France

- La Législation Actuelle Et Ses Implications Juridiques

- Les Luttes Emblématiques Pour La Reconnaissance Des Droits

- Témoignages De Travailleuses Et Réalités Du Terrain

- Les Impacts Des Politiques Publiques Sur Leur Sécurité

- Vers Une Égalité : Initiatives Et Coalitions En Cours

Histoire Des Droits Des Travailleuses Du Sexe En France

Au cours des siècles, la France a connu une évolution significative concernant les droits des travailleuses du sexe. Dans les années 1800, la prostitution était largement tolérée, mais cela ne signifiait pas que les femmes impliquées bénéficiaient de droits. En 1946, une loi a été adoptée qui pénalisait le racolage, ce qui a nuit à la sécurité des travailleuses. Ce fut une période où leurs voix étaient étouffées, et où elles étaient souvent considérées comme des victimes plutôt que comme des travailleuses à part entière.

À partir des années 1970, un changement s’est amorcé. À cette époque, les mouvements féministes ont commencé à revendiquer des droits pour les travailleuses du sexe, mettant l’accent sur le consentement et l’autonomie. Les revendications ont pris une autre ampleur avec les “Pharm Parties” et autres rassemblements où les femmes discutaient de leurs conditions de travail. Il est devenu évident que des lois plus équitables étaient nécessaires pour protéger leur bien-être tout en respectant leur dignité.

Dans les années 2000, plusieurs organisations ont émergé pour défendre les droits des travailleuses. Toutefois, la législation n’a pas suivi rapidement cette évolution sociétale. Des lois répressives, comme la pénalisation du client en 2016, ont été mises en place, augmentant le risque et l’insécurité des travailleuses. Ces lois, mal perçues par certaines en tant que solutions aux problèmes, ont souvent été vécues comme un moyen de les marginaliser davantage.

Aujourd’hui, les luttes continuent pour obtenir un statut légal et des protections adéquates. La nécessité de révisions juridiques et de discussions publiques autour de leurs droits est cruciale. Les travailleuses du sexe cherchent à être reconnues comme des professionnelles, et non comme des personnes à rééduquer. Laisse tomber les clichés et favorisons la compréhension pour parvenir à une reconnaissance intégrale de leurs droits.

| Année | Événement |

|---|---|

| 1946 | Législation sur le racolage |

| 1970 | Mouvements féministes en faveur des travailleuses du sexe |

| 2016 | Pénalisation du client |

| Aujourd’hui | Luttes pour la reconnaissance des droits |

La Législation Actuelle Et Ses Implications Juridiques

En France, la législation en matière de droits des travailleuses du sexe a évolué au fil des décennies, et les récentes réformes ont eu des implications significatives. Actuellement, la prostitution n’est pas criminalisée, mais des lois restrictives encadrent la profession, conduisant souvent à une stigmatisation et à la précarisation des prostituées. Par exemple, le « délit de racolage » impose des sanctions aux personnes qui incitent à la prostitution, créant une atmosphère de peur et d’insécurité au sein des prostituées. Cette législation peut être comparée à un système de pilules magiques, où la promesse de sécurité ne couvre souvent pas la réalité du terrain.

Les implications juridiques de cette législation sont vastes, affectant non seulement la santé et la sécurité des travailleuses, mais également leur accès aux droits et aux protections sociales. Dans beaucoup de cas, ces femmes se retrouvent sans accès à des soins médicaux appropriés, ce qui est crucial pour leur bien-être, étant donné qu’elles risquent souvent de contracter des infections. De plus, leur travail est fréquemment perçu sous un prisme négatif, ce qui empêche une prise en compte adéquate de leurs besoins en santé publique. Dans un environnement où les services de santé sont souvent exigés avec une approche comme “Count and Pour” pour les prescriptions, ces travailleuses du sexe ont du mal à obtenir le soutien dont elles ont besoin.

Un autre aspect préoccupant est le manque d’information sur les droits de ces femmes. Cela les rend vulnérables face à des abus, car elles ne savent pas comment se défendre légalement. En effet, sans une meilleure solidarité et une action des gouvernements, il est peu probable que la situation change. Établir des centres de soutien, tels que des « prostituee centre », pourrait offrir un espace sûr pour discuter des droits et des protections, ainsi que renforcer le lien entre communautés et institutions.

En somme, les implications de la législation actuelle en France soulèvent des questions complexes concernant la dignité et le respect des travailleuses du sexe. Pour évoluer vers une approche plus égalitaire, les voix de ces femmes doivent être entendues, et il est primordial qu’elles aient accès aux informations nécessaires pour naviguer dans un système juridique qui semble souvent les délaisser.

Les Luttes Emblématiques Pour La Reconnaissance Des Droits

Depuis plusieurs années, les travailleuses du sexe en France se mobilisent pour revendiquer leurs droits, confrontées à des stigmates sociaux et à une législation restrictive. Parmi les luttes emblématiques, la création du “prostituee centre” représente un point de ralliement essentiel. Ce centre d’accueil et d’écoute vise à offrir des ressources et un soutien aux travailleuses, allant des consultations juridiques à des programmes de formation. La précarité économique et les risques liés à leur profession rendent ces initiatives cruciales. Au cœur de ces combats se trouve la question de la décriminalisation, souvent perçue comme la clé d’un avenir meilleur pour ces femmes.

Les mobilisations se sont intensifiées avec des mouvements comme le collectif “Nuit Debout” ou encore des actions coordonnées à l’échelle nationale. Des manifestations, des sit-in et des campagnes de sensibilisation ont été mises en place pour dénoncer les violences et promouvoir une meilleure compréhension de leur réalité. Les témoignages de travailleuses témoignent des enjeux : beaucoup évoquent le besoin d’accéder à des services de santé sans craindre des répercussions légales. Les luttes vécues sont le reflet d’une volonté collective de ne plus être isolées et d’obtenir une reconnaissance de leur statut, tout en exigeant d’être entendues sur les questions cruciales qui les concernent.

Témoignages De Travailleuses Et Réalités Du Terrain

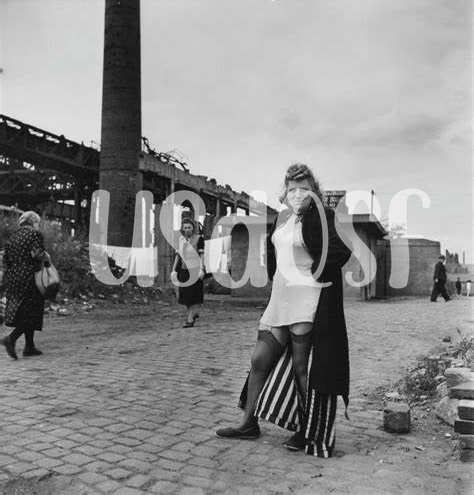

Les voix des travailleuses du sexe en France témoignent d’une réalité complexe et souvent méconnue. Parmi elles, des femmes qui exercent leur métier dans des conditions variées, certaines dans la rue, d’autres dans des établissements plus organisés, comme des centres de prostitution. Ces travailleuses, souvent stigmatisées, partagent des expériences qui mettent en lumière à la fois les difficultés qu’elles rencontrent et la résilience dont elles font preuve. Leurs récits révèlent une lutte quotidienne pour leur dignité, leur sécurité et leur reconnaissance en tant que professionnelles à part entière.

Un aspect marquant des témoignages est le rapport ambigu qu’elles entretiennent avec les services de santé. Certaines évoquent des difficultés pour accéder à des soins appropriés, souvent en raison de la peur d’être jugées ou stigmatisées. D’autres, cependant, ont créé des réseaux de soutien où elles échangent des conseils sur les meilleurs praticiens et les traitements, comme les prescriptions pour des médications variées. Leurs histoires illustrent une communauté qui, bien que marginalisée, cherche des solutions à leurs problèmes de santé, minimisant ainsi les risques associés à la pratique de leur métier.

Au-delà des enjeux de santé, ces témoignages révèlent également le besoin d’une meilleure protection juridique. Les travailleuses du sexe parlent souvent de leur vulnérabilité face aux abus et à l’exploitation. L’absence de reconnaissance légale et de droits spécifiques les expose à des risques accrus de violence. Les récits de femmes ayant subi de telles violences sont fréquents, et soulignent l’urgence d’un cadre légal qui protège leurs droits tout en leur permettant d’exercer leur activité en toute sécurité.

Ces récits ne représentent pas uniquement des histoires individuelles, mais une mosaïque qui reflète la nécessité d’une action collective et d’un changement dans la perception sociétale. Les travailleuses du sexe réclament un dialogue ouvert et une législation qui les reconnaisse comme des occupants actifs du marché du travail, en quête d’égalité et de respect. Les voix de cette communauté, en lutte pour leurs droits et leur dignité, témoignent d’une réalité en mouvement, où chaque récit est un pas vers une plus grande compréhension et une réelle évolution des mentalités.

Les Impacts Des Politiques Publiques Sur Leur Sécurité

Les politiques publiques, bien que souvent perçues comme de simples mesures administratives, ont un impact profond sur la sécurité des travailleuses du sexe en France. En effet, des lois comme la pénalisation des clients ont été mises en place dans le but d’améliorer la situation des prostituées, mais les implications réelles se révèlent plus complexes. Alors que certains soutiennent que cette approche protège les travailleuses en réduisant la demande et donc le risque d’exploitation, d’autres affirment qu’elle les expose davantage aux dangers du milieu, les forçant à travailler dans la clandestinité, loin des regards bienveillants des services sociaux et des forces de l’ordre.

Les effets de la législation actuelle ont aussi conduit à la création de structures, tels que des centres d’accueil для travailleuses du sexe, où elles peuvent recevoir aide et conseils. Dans ces espaces, l’équipe médicale fournit des consultations sur la santé, allant parfois jusqu’à aborder des sujets délicats, tels que la distribution de “happy pills” pour améliorer leur bien-être mental. Chaque interaction dans ces centres aide à renforcer la confiance et à créer un réseau de solidarité essentiel pour naviguer dans un système souvent hostile. Cependant, ces services sont souvent insuffisants face à la demande croissante des travailleuses, qui recherchent désespérément un soutien et une protection efficace.

D’un autre côté, les politiques en vigueur ont engendré de nouvelles réalités. Alors que certains services de santé tentent de s’adapter aux préoccupations des travailleuses, la stigmatisation continue de les isoler. Des témoignages révèlent que plusieurs femmes, par crainte de représailles légales, évitent de se rendre dans des établissements de santé, de peur d’être criminalisées. Cette situation mène à un cercle vicieux où la santé des travailleuses se dégrade, exacerbée par une anxiété qui résulte de l’insécurité juridique. Ces éléments montrrent à quel point il est crucial d’adopter une approche holistique qui prend en compte les réalités vécues.

Pour conclure, une prise en considération adéquate des impacts des politiques publiques sur la sécurité des travailleuses du sexe est essentielle. Cela pourrait inclure des initiatives visant à informer et éduquer les autorités sur les véritables conditions de vie des prostituées, ainsi que des efforts pour créer des environnements où ces femmes se sentent à l’aise de recourir à l’aide sans crainte. En réaurant un dialogue ouvert et respectueux, nous pouvons espérer voir une amélioration significative dans la vie et la sécurité de ces femmes.

| Périls Liés aux Politiques | Solutions Potentielles |

|---|---|

| Criminalisation des pratiques | Création de centres d’accueil dédiés |

| Stigmatisation | Sensibilisation et éducation des professionnels |

| Accès limité aux soins | Programmes de santé accessibles et fiables |

Vers Une Égalité : Initiatives Et Coalitions En Cours

Dans le cadre des luttes pour les droits des travailleuses du sexe en France, plusieurs initiatives et coalitions sont actuellement en cours pour promouvoir l’égalité et la reconnaissance de leurs droits. Ces mouvements s’inscrivent dans un contexte où la stigmatisation et la criminalisation des professions du sexe ont longtemps constitué des obstacles majeurs à leur sécurité et à leur bien-être. Les groupes militants s’efforcent donc de sensibiliser le grand public tout en proposant des solutions pragmatiques pour améliorer leurs conditions de vie.

Des organisations telles que STRASS et le Collectif des travailleuses du sexe mettent en avant des revendications claires, notamment l’accès à des soins de santé appropriés et des protections juridiques. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation tentent de lutter contre les appréhensions populaires qui entourent ces professions. Celles-ci visent à déconstruire les stéréotypes et à humaniser les travailleuses du sexe, souvent réduites à des clichés inappropriés. L’idée est que ces professionnelles aient leur mot à dire sur leur propre travail plutôt que de subir un discours imposé par des acteurs éloignés de leur réalité.

Dans un autre ordre d’idée, les coalitions se sont également orientées vers des partenariats avec d’autres groupes marginalisés afin de renforcer leurs actions communes. Cela a permis de créer un véritable réseau de soutien, mettant en lumière les diverses formes de discrimination qui existent au sein de la société. Les travailleuses du sexe ne luttent pas seules ; elles s’associent à des mouvements pour les droits des femmes, les droits LGBTQ+ et l’égalité raciale, consolidant ainsi un front uni contre toutes les formes d’oppression.

Ainsi, il est crucial de souligner que cette quête pour l’égalité ne se limite pas simplement à des revendications spécifiques. C’est un mouvement global qui vise à créer des changements systémiques. Avec la collaboration entre divers acteurs, la voix des travailleuses du sexe résonne plus fort, et leurs histoires sont enfin entendues. L’action collective et la solidarité entre les différentes luttes sont essentielles pour défier les normes sociales établies et construire un avenir où chacun, indépendamment de sa profession, peut vivre dignement sans peur ni stigmatisation.